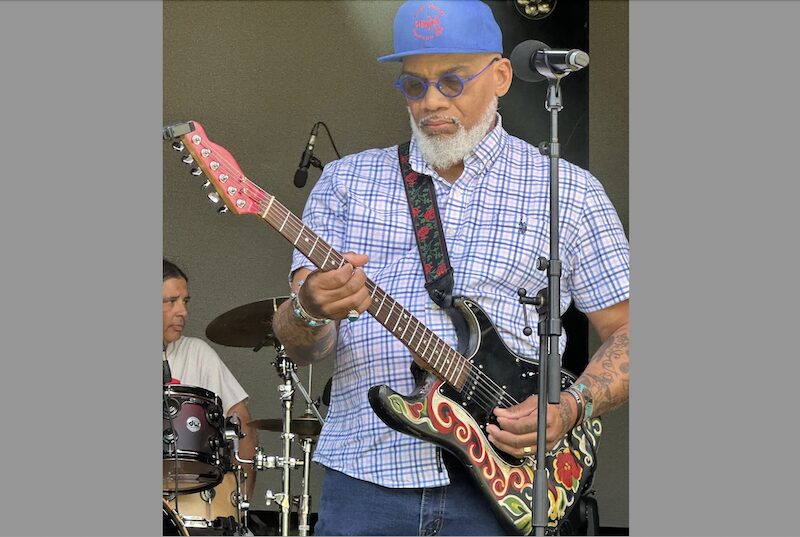

Toronzo Cannon, interview au Megève Blues Festival

À l’heure où j’écris ces lignes, il est à peine 18 heures à Marie-Galante, mais donc minuit du côté de Megève, cadre aujourd’hui et demain (1er et 2 août 2025) de la dixième édition du festival de blues. Le chanteur-guitariste de Chicago Toronzo Cannon, programmé en ouverture de soirée, a donc maintenant quitté la scène, mais grâce à Corinne Préteur, envoyée spéciale de « Culture Blues » pour l’occasion, je suis en mesure de vous proposer une interview du bluesman réalisée sur place un peu plus tôt dans la journée…

INTERVIEW DE TORONZO CANNON

Tu as débuté très jeune ?

Non, en réalité, j’avais déjà un certain âge, j’étais dans la vingtaine quand j’ai eu ma première guitare, ma sœur m’en a acheté une… Je n’imaginais pas que j’irais ensuite jouer dans le monde entier, c’était juste un hobby. En fait, j’en jouais surtout parce que je pouvais plus pratiquer le basket-ball à cause d’une blessure au genou. Mais je n’envisageais pas pour autant de devenir basketteur professionnel. C’était donc d’abord un passe-temps, mais petit à petit à petit, en prenant l’habitude de sortir ma guitare, j’ai pris du plaisir à jouer avec d’autres musiciens. J’ai dû commencer à me produire sur scène vers 1998, d’abord avec Tommy McCracken [ndt : chanteur de Chicago], j’ai fait mes premiers concerts avec lui, puis j’ai fondé mon groupe en 2001 [ndt : The Cannonball Express].

Tu étais également chauffeur de bus, d’abord pour te garantir un revenu ?

Eh bien, les deux sont venus en même temps, la musique et le bus. Mais là encore, je ne pensais pas en faire mon métier. Mais ce job de chauffeur de bus s’est imposé comme un filet de sécurité, comme on dit. Je n’ai jamais voulu être un artiste ou un musicien qui crève la dalle, qui ne peut pas payer ses factures. Mes grands-parents m’ont élevé car ma mère était très jeune, et j’ai voulu avoir une éthique du travail, à partir de laquelle je sais comment procéder pour atteindre mes objectifs.

Depuis dix ans, tu enregistres pour Alligator, tu es donc satisfait de leur travail et tu penses que ça va continuer ?

En fait nous sommes d’abord convenus d’un contrat pour trois CD [ndt : « The Chicago Way » en 2016, « The Preacher, the Politician or the Pimp » en 2019 et « Shut Up & Play! » en 2024], ça s’est très bien passé avec le premier album donc on a décidé de poursuivre de la même façon pour les deux suivants. Je compte bien sûr continuer d’enregistrer avec Alligator, j’écris actuellement des chansons, et il nous en reste d’autres que nous n’avons pas utilisé sur les albums précédents.

Comment ça s’est passé avec Bruce Iglauer et Alligator, au départ ?

Bruce m’a appelé. À l’époque, j’étais donc chauffeur de bus. Je savais que Bruce cherchait des artistes susceptibles de voyager, mais de mon côté je ne pouvais pas trop me déplacer. Mais je parvenais quand même à partir en tournée à l’étranger, y compris en Europe, tout en gardant mon job de chauffeur. Bruce s’est aperçu que je faisais ça tout en parvenant à conserver un travail régulier durant 40 heures par semaine. Je lui avais adressé des chansons et il n’a pas voulu les laisser passer, prendre le risque de les perdre. Et il m’a engagé.

Tu es un homme de scène mais aussi un parolier, où puises-tu ton inspiration ?

Dans la vie de tous les jours, en regardant les autres, comment ils vivent, en écoutant leurs histoires, ou simplement j’en invente dès lors qu’elles peuvent intéresser tout ce qui touche la condition humaine. Ce sont des thèmes universels, par exemple j’ai écrit une chanson intitulée Insurance, tout le monde a besoin d’une assurance. J’en ai une autre qui s’appelle Midlife crisis, on passe tous par une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine à un moment donné. Mais ça concerne aussi mon public qui est composé de gens d’âge mûr [ndt : Toronzo à 57 ans], bon nombre de ceux qui m’écoutent sont des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires, voire plus. J’essaie d’écrire pour eux car ils me comprennent. Et j’écris toutes mes chansons, pas de coauteur, pas de prête-plume, raison pour laquelle ça peut me prendre du temps !

La chanson qui ouvre ton dernier album s’appelle Can’t fix the world [ndt : Je ne peux changer le monde], vous avez un nouveau président aux States…

Eh bien, il met à l’épreuve les frontières de la patience des gens…

Mais ce qui se passe dans le monde te préoccupe, toutes ces guerres, l’Ukraine, l’Iran, Gaza, le racisme, la violence ?

Il y a aussi des guerres en Afrique mais on en parle peu. Il y a donc des conflits partout dans le monde. Tout cela m’inquiète d’autant plus que je voyage à travers ce monde. On déteste voir la douleur et la souffrance partout. On déteste voir ce qui est négatif, où que ce soit. En tant qu’artiste de blues, ou simplement artiste ou personne, par les textes que tu écris, tu essaies de transmettre tes émotions et tes sentiments à l’auditeur, mais aussi à des gens qui pensent comme toi et qui peuvent identifier ce qui se passe dans le monde. Chaque chanson ne peut pas parler d’un amour perdu, de mon chat qui grimpe à l’arbre où je ne sais quoi… J’essaie d’écrire avec une perspective réaliste. Quand tu regardes les actualités, même si la chanson dit que je ne peux pas changer le monde maintenant, en faisant du blues, j’essaie à travers les paroles que je chante de vraiment le changer, et de faire comprendre aux gens qu’il faut être conscient de ce qui se passe autour de nous. On est en quelque sorte dans du jeu de mots…

Tes chansons s’inspirent de Hound Dog Taylor, Muddy Waters, Elmore James, voire Jimi Hendrix, dont tu as un tatouage sur le bras…

On peut cette fois parler d’expérience. Car ils écrivaient leurs chansons en évoquant leurs conditions de vie et leur vision du monde à leur époque, mais aussi l’état d’esprit qui régnait dans leur pays. Et je crois que chaque artiste devrait faire de même. J’ai toujours suggéré aux jeunes artistes d’écrire sur des sujets qu’ils connaissent. Si tu es vierge, tu n’écris pas sur le sexe [rires]…

As-tu des projets en termes de tournées, d’enregistrements ?

Nous ferons une tournée de trois semaines sur la côte est [ndt : en fin d’année], qui passera par New York, Boston, mais toutes les dates ne sont pas encore arrêtées… Je prévois de sortir un album l’an prochain mais je ne connais pas encore le titre, ce sera en fonction d’une chanson qui doit marquer, mais d’une manière générale j’aime donner des titres à mes albums qui rappellent ceux de films.

Tu sais sans doute que Kingfish, qui était chez Alligator, a créé son propre label Red Zero Records, tu n’aurais pas envie de te lancer ?

Eh bien, Kingfish est un grand ami et je le félicite pour ce projet, mais dans l’immédiat, me concernant, ce n’est pas d’actualité. Je préfère rester fidèle car Bruce est dans le business depuis 54 ans, il est très bien établi et incarne la fondation.

Tu dis également que tu n’avais pas choisi le blues mais qu’il t’avait choisi. Tu peux développer ?

En fait, tous les gens veulent être heureux en permanence et que tout se déroule comme ils le souhaitent. Et le blues n’est pas seulement la tristesse ou la colère pour un motif ou un autre. C’était une catharsis, un moyen d’évacuer le stress. Donc, en quelque sorte [il hésite]… on a un adage en Amérique qui dit que la misère aime la compagnie. Bref, si je chante que mes gros orteils sont douloureux, il y aura des gens dans le public qui auront mal aux gros orteils. C’est symbolique, mais quel terme dois-je employer ? Oh mon Dieu, ce n’est pas symbolique mais plutôt symbiotique, comme un échange qui se crée, et ces gens savent exactement ce que je veux dire. Leurs orteils leur font mal aussi… Donc la misère aime la compagnie, ils se sentent bien derrière ça car c’est un peu comme s’ils savent ce que j’éprouve. D’une certaine façon, on considère que c’est une musique triste, mais c’est en réalité une musique qui aide à te sentir bien car quelqu’un ressent ta douleur et te voit. Tu n’es plus seul avec les orteils douloureux. Et c’est pour ça que les gens aiment le blues partout dans le monde.

Recueilli le 1er août 2025 à Megève par Corinne Préteur.

Traduction : Daniel Léon.