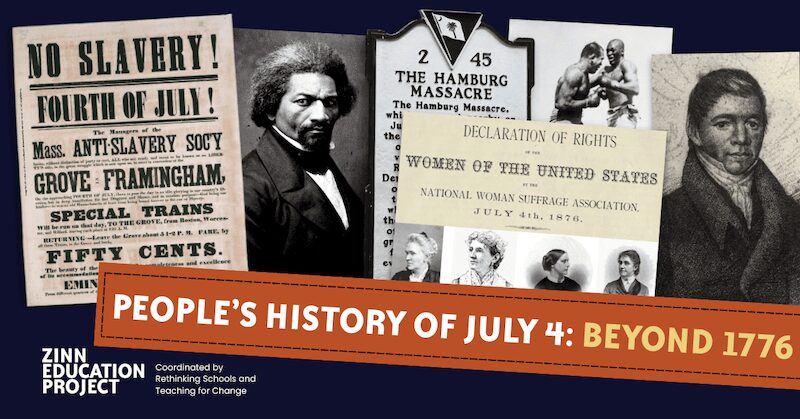

En ce 4 juillet qui marque l’indépendance des États-Unis, et tout particulièrement compte tenu du régime autocratique aujourd’hui en place dans ce pays, il serait déplacé, irresponsable et même indécent de se réjouir. Il importe surtout de se souvenir. De se souvenir que les Américains ont mis en place un esclavage étatique de 1619 à 1865, soit durant deux-cent-quarante-six ans (écrit en lettres, ça pèse, hein ?). De se souvenir que l’esclavage a laissé la place en 1877 à la ségrégation, qui prendra seulement fin à partir de 1964, soit pratiquement un siècle après l’abolition. Nous voilà à trois cent quarante-cinq ans d’oppression et d’ignominies. De se souvenir que de 1882 à 1968, la très sérieuse NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a comptabilisé quatre mille sept cent quarante-trois lynchages dont furent victimes des Afro-Américains. Dont cinq cent quatre-vingt-un (record) dans le Mississippi, berceau du blues.

Officiellement, sur le calendrier, le 4 juillet est le jour de la fête nationale aux États-Unis. Mais le calendrier, implacable, reflet de l’histoire américaine, se ponctue de quelques 4 juillet qui nous rappellent ce devoir de mémoire auquel je suis plus que jamais attaché. Et pour une fois, sur « Culture Blues », pas de musique, question de pudeur et de dignité…

– 4 juillet 1827, New York abolit l’esclavage, une première pour un État de l’Union.

– 4 juillet 1831, discours de William Watkins, abolitionniste et enseignant, qui dit notamment : « En ces grandes festivités de liberté civile et religieuse, alors que dix millions d’hommes libres célèbrent en chansons festives de joie les magnanimes réalisations des grands disparus, tandis qu’ils proclament (…) que tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, moi, ressentant l’injustice que me font les lois de mon pays, je me suis retiré de la multitude exultante pour contempler le passé et le présent en relation avec notre histoire dans notre pays de naissance. »

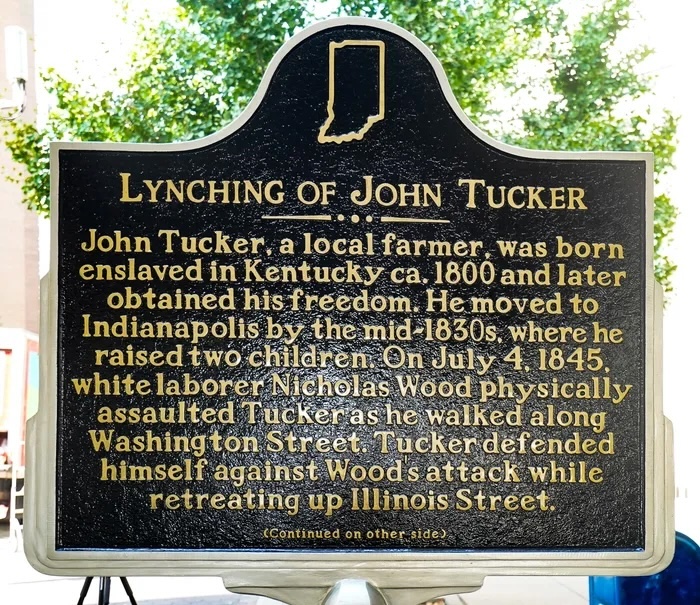

– 5 juillet 1845, lynchage à Indianapolis, Indiana, de John Tucker, esclave affranchi battu à mort sans motif par trois Blancs en état d’ivresse.

– 4 juillet 1854, des abolitionnistes dont William Lloyd Garrison, Sojourner Truth, Lucy Stone et Henry David Thoreau, fustigent le compromis de 1850 du Fugitive Slave Act, qui permet l’arrestation de tout esclave en fuite, qu’il soit originaire d’un État abolitionniste (nordiste) ou non (sudiste).

– 4 au 8 juillet 1876, massacre de Hamburg, Caroline du Sud. Dans cette ville établie par des Afro-Américains durant la Reconstruction (1865-1877), six Noirs et un Blanc sont tués lors d’émeutes raciales.

– 4 juillet 1896, lynchage de Sidney Randolph à Gaithersburg, Maryland. Accusé sans preuves du meurtre de Sadie Buxton, membre d’une famille blanche de la ville, Randolph est arraché de sa cellule avant d’être jugé et massacré par la milice suprémaciste.

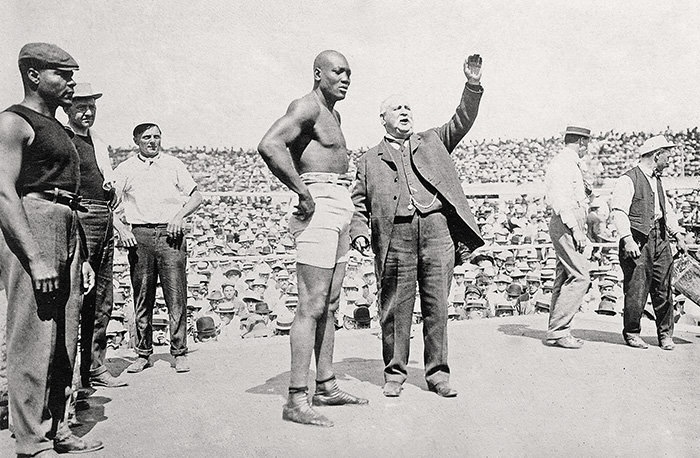

– 4 juillet 1910, Jack Johnson devient le premier champion afro-américain de boxe dans la catégorie des poids lourds en battant le Blanc James Jackson Jeffries. Plus de 18 000 personnes assistent au combat à Reno, Nevada. Le résultat entraîne de violentes émeutes raciales dans au moins 25 États…

– 4 juillet 1917, fondation de The Voice: A Newspaper for the New Negro Made, premier journal du New Negro Movement, qui connaîtra son apogée durant la Harlem Renaissance dans les années 1920 et 1930 à New York.

– 4 juillet 1933, lynchage de Norris Dendy à Clinton, Caroline du Sud. Suite à une altercation avec un camionneur blanc, Dendy est incarcéré, mais là encore, il est enlevé dans sa cellule en attendant d’être jugé, avant d’être sauvagement assassiné.

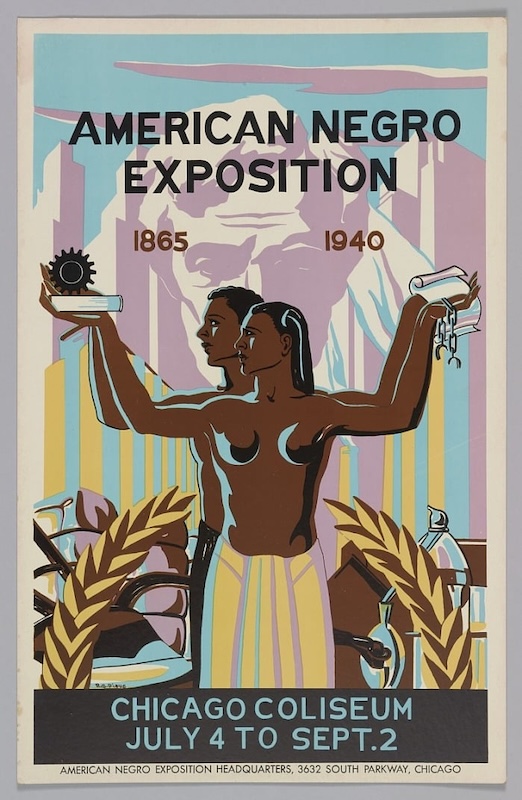

– 4 juillet 1940, début de l’American Negro Exposition, organisée à Chicago pour marquer les 75 ans de l’abolition de l’esclavage en 1865.

– 4 juillet 1963, mort de Clyde Kennard à Chicago. Après avoir essayé en vain d’être accepté au Mississippi Southern College réservé aux Blancs, Kennard est poursuivi pour des larcins (il aurait volé pour 25 dollars de viande de poulet !) qu’il n’a pas commis. Il est toutefois condamné en novembre 1960 à sept ans de prison, peine qu’il purge au pénitencier de Parchman Farm. Atteint d’un cancer du côlon, Kennard est libéré le 30 janvier 1963, mais il meurt donc le 4 juillet cette même année, à 36 ans. – 4 juillet 2018, l’activiste Patricia Okoumou gravit le socle (47 mètres, quand même !) de la statue de la Liberté à New York, pour s’opposer à la séparation des familles de migrants à la frontière des États-Unis et du Mexique prônée par l’administration Trump. Elle est condamnée à cinq ans de mise à l’épreuve avec sursis et 200 heures de travail d’intérêt général.