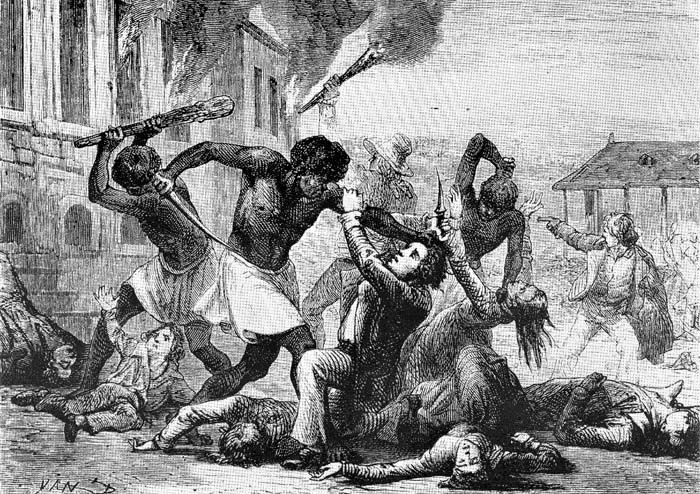

En 1791, Saint-Domingue ne s’appelle pas encore Haïti (ce sera le cas en 1804) et selon Christophe Wargny dans son article « Les Spartacus de Saint-Domingue » publié en juin 2015 dans Le Monde Diplomatique, les esclaves, au nombre de 500 000, y sont alors quinze fois plus nombreux que les Blancs. Wargny revient sur le contexte de l’époque : « Les esclaves : ils sont un demi-million quand éclate la révolution de 1791 à Saint-Domingue, la colonie la plus riche du monde. Des Africains venus au rythme de trente-six mille par an dans les années 1780, qui remplacent leurs devanciers morts à la tâche. Profits maximalisés, violence extrême. A côté d’eux, des Créoles, esclaves plus anciens, trente-cinq mille mulâtres et Noirs libres, et autant de Blancs. Contre les planteurs, ce sont les derniers arrivés qui constituent les troupes de choc de la lutte pour l’émancipation ; les généraux viennent des autres catégories. »

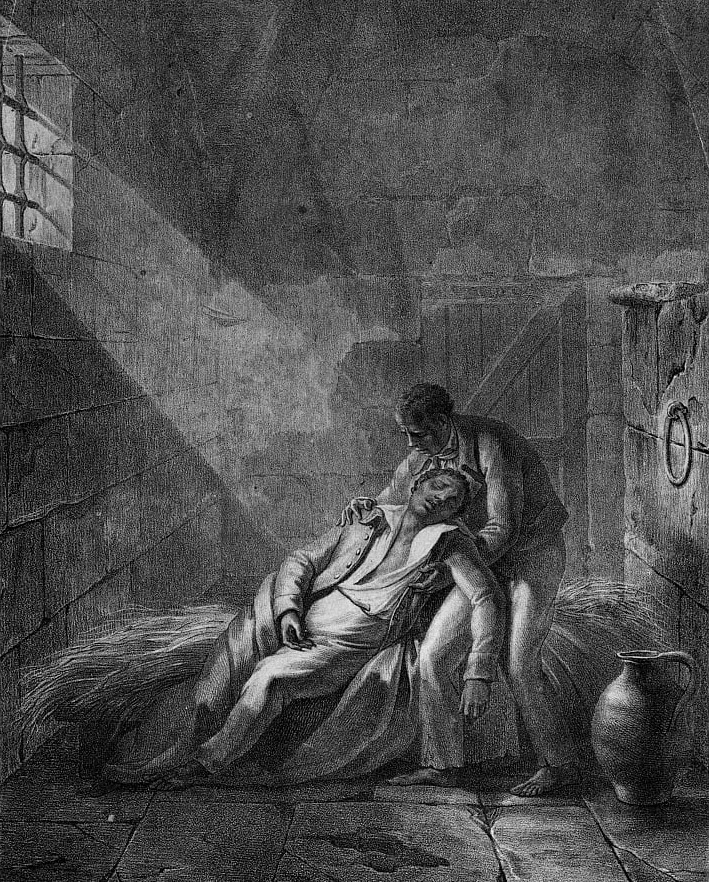

Nous sommes au lendemain de la Révolution en France, mais depuis une dizaine d’années, la question de l’abolition de l’esclavage est de plus en plus prégnante et génère des débats tendus entre abolitionnistes et défenseurs de son maintien. Alors que les révoltes se multiplient, le gouvernorat colonialiste fait des concessions et accorde même la liberté à des esclaves en fuite, les marrons, sur lesquels je m’arrête dans mon article du 10 mai 2024. Le 15 mai 1791, l’Assemblée nationale publie donc un décret qui accorde la liberté aux mulâtres libres de deuxième génération, autrement dit nés de parents libres. Par ailleurs, il n’abolit pas l’esclavage. À peine quatre mois et demi plus tard, le 24 septembre 1791, la même assemblée abroge le décret, ce qui provoque un soulèvement. Un certain Toussaint Louverture joue un rôle essentiel dans ces événements et sera à l’origine de l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804. Mais entre-temps, l’affreux Napoléon, qui avait au passage jeté Louverture dans un cachot, ce qui entraîna sa mort en 1803, avait tout remis en cause en rétablissant l’esclavage…

Vous connaissez la situation dramatique qui frappe aujourd’hui Haïti aux mains de gangs ultraviolents, à laquelle nous sommes particulièrement sensibles ici dans la Caraïbe. La musique haïtienne est très riche et d’une incroyable diversité. Mais pour d’évidentes raisons, les artistes de la scène actuelle ne vivent plus en Haïti. Je vous propose donc d’écouter dix d’entre eux, dont le répertoire se rapporte à l’objet de ce site et qui démontrent combien la musique en Haïti mérite de vivre. Les chansons sont interprétées en créole, et ce n’est évidemment pas un hasard.

– Ayitik en 2008 par Dyaoulé Pemba. Une voix magnifique au service d’Haïti.

– Je suis gran nèg en Erol Josué en 2011. Prêtre vaudou, chanteur, danseur, poète, un artiste habité.

– Fèt kaf tikaf en 2014 par Yves Jazon, une chanson de l’artiste haïtien enregistrée en décembre 2014 pour commémorer l’abolition de l’esclavage à… La Réunion !

– Mesi bondye en 2016 par Leyla McCalla. Née de parents haïtiens, Leyla chante souvent en créole.

– Yoyo en 2017 par Malou Beauvoir avec notamment James Germain, Paul Beaubrun, soit des figures de la musique haïtienne contemporaine.

– Concert de Mélissa Laveaux en 2018 lors du festival Terre de Blues à Marie-Galante, auquel j’ai eu la chance d’assister…

– Medley en 2019 par Carlton Rara, extraordinaire chanteur de mère haïtienne pour qui le blues (notamment) n’a pas de secret…

– Papa Legba en 2020 par Moonlight Benjamin. La grande prêtresse vaudoue aime autant convoquer Haïti que l’Afrique de l’Ouest.

– Latibonit en 2024 par Dieufaite Charles, qui met beaucoup d’Afrique et de blues dans sa musique haïtienne lancinante.

– Fouye en 2025 par Kabysh, une musique actuelle et obsédante qui interpelle sur le drame haïtien.