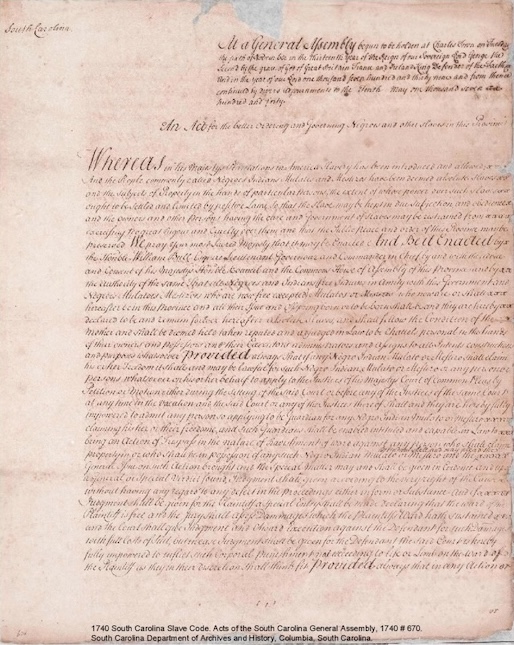

Les habitué(e)s de ce site le savent, chaque 10 mai, qui marque depuis 2006 en France la Journée nationale des mémoires de la traite et de l’esclavage et de leurs abolitions, je publie un article en lien avec cette commémoration. Aujourd’hui, nous partons deux-cent-quatre-vingt-cinq ans en arrière, pour revenir au 10 mai 1740 quand la province de Caroline du Sud promulgue le Negro Act. À l’époque, la Caroline du Sud n’est pas encore un État de l’Union (elle le deviendra en 1788), mais une des Treize Colonies, ou colonies anglaises d’Amérique, à l’origine de la fondation des États-Unis. Le gouverneur de la province est alors William Bull (1683-1755), d’abord officier engagé dans des guerres contre les Amérindiens (Tuscarora War, 1711-1715, Yamasee War, 1715-1717). Quand il prend ses fonctions de gouverneur en 1737, outre les natifs, il doit maintenant aussi en découdre avec les Espagnols.

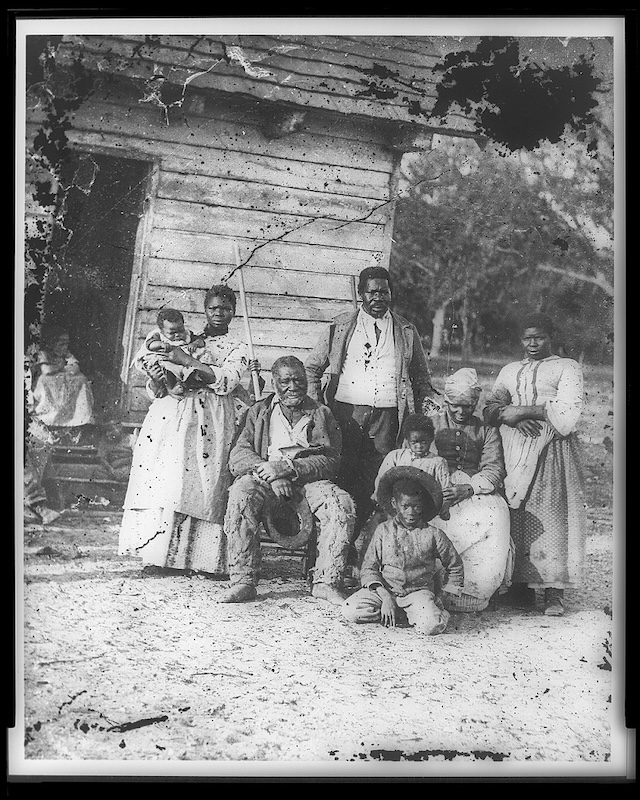

La période est donc particulièrement tourmentée, et comme toute la Côte Est, la Caroline du Sud doit en plus « composer » avec l’afflux massif d’esclaves venus d’Afrique pour travailler sur les plantations de coton et de riz qui se multiplient. Lesquels esclaves ne manquent pas de s’enfuir, voire de se révolter, même si les tentatives sont stoppées avant de prendre une ampleur significative. Toutefois, à partir du 9 septembre 1739, des esclaves se soulèvent sur le site de la rivière Stono, 35 kilomètres au sud-ouest de Charleston. Ils ont comme objectif d’atteindre la Floride alors espagnole, distante de 250 kilomètres, où des conditions de vie bien plus favorables les attendent. À grand renfort de tambours, ils parviennent à faire grossir leurs rangs pour atteindre entre 80 et 100 participants, avant d’être rattrapés par la milice coloniale après avoir parcouru 50 kilomètres. La répression est évidemment féroce, des esclaves sont décapités et leurs têtes fichées sur des pieux pour décourager d’éventuels récidivistes.

On appelle aujourd’hui cet événement la rébellion de Stono, et je l’évoque de façon plus détaillée dans mon article du 9 septembre 2024. Il s’agit tout simplement de la plus importante révolte d’esclaves avant l’indépendance des États-Unis en 1776. Suite à cet événement, le gouverneur William Bull promulgue donc le 10 mai 1740 le tristement célèbre Negro Act : « Cette loi interdit aux Africains réduits en esclavage de cultiver leur propre nourriture, d’apprendre à lire, de se déplacer librement et seuls dans la campagne, de se rassembler en groupes et de gagner de l’argent. Elle autorise en revanche les propriétaires blancs à fouetter et à tuer les esclaves africains en cas de rébellion. » Mais en plus de ce système de domination raciale, les auteurs du texte cherchent à prévenir toute autre rébellion en imposant la présence d’une personne blanche pour dix Noirs qui travaillent sur les plantations. En fait, le Negro Act réduisait les esclaves à du bétail humain et les privait de leurs rares droits.

L’article XXXVI de la loi évoque un point qui nous intéresse au plus au point car il spécifie ceci : « Pour la sécurité de cette province, il est absolument nécessaire que toutes les précautions soient prises pour restreindre les errances et les réunions des Noirs et autres esclaves, à tout moment et plus particulièrement les samedis soirs, dimanches et autres jours fériés, l’utilisation et le port d’épées en bois et d’autres armes malveillantes et dangereuses, et l’utilisation ou la possession de tambours, de cornes ou d’autres instruments bruyants, susceptibles de rassembler ou de favoriser la transmission de signes et de messages véhiculant des idées et des desseins pervers ; et que tous les maîtres, surveillants et autres puissent être enjoints, avec diligence et soin, d’empêcher cela. » Certes, nous savons qu’à cette époque les Blancs mettaient tout en œuvre pour empêcher les esclaves de communiquer, y compris à l’aide d’instruments de musique. Mais voir ça froidement écrit par des gouvernants reste effroyable, même en 2025.

D’autant que le Negro Act of 1740 va faire école. Dix ans plus tard, la Géorgie sera la première à suivre en éditant son propre Slave Code. Ce seront les premiers « Codes Noirs » en vigueur aux États-Unis, qui s’étendront à toutes les provinces puis à tous les États du sud. Ils resteront en place durant plus de deux siècles, jusqu’à la guerre de Sécession et l’abolition de l’esclavage en 1865 en fait. Pour hélas laisser la place aux lois Jim Crow et à la ségrégation, mais c’est une autre histoire… En 1848, John Belton O’Neall (1793-1863), juge à la Cour suprême de Caroline du Sud, a publié The Negro Law of South Carolina, une étude du Negro Act of 1740 et de ses évolutions dans les décennies qui suivirent. Bien qu’il ait possédé lui-même des esclaves, O’Neall s’attira les foudres des suprémacistes qui l’accusèrent d’être influencé par les abolitionnistes. L’intégralité de son texte est disponible sur le site de la Bibliothèque du Congrès à cette adresse. Quant à la Caroline du Sud, elle deviendra le premier État à faire sécession le 20 décembre 1860, ce qui entraînera la guerre du même nom l’année suivante.

Les traditions musicales en Caroline du Sud sont riches et variées. Leurs origines sont très anciennes car la Côte Est fut la première région des futurs États-Unis à voir débarquer des esclaves venus d’Afrique il y a plus de quatre siècles, avec un premier bateau arrivé en 1619 en Virginie. Dès lors, les premiers chants d’esclaves (slave songs) et de travail (work songs), tout comme les spirituals et les field hollers, tous à l’origine du blues, ont vu le jour dans les champs des plantations locales. La Côte Est nous a aussi donné un courant majeur, le Piedmont Blues ou East Coast Blues, dont les fondateurs font partie des meilleurs virtuoses (à la guitare) de l’histoire de cette musique. Enfin, les Gullah ou Geechees ont créé un créole toujours parlé par 250 000 locuteurs, et ils continuent de perpétuer les formes ancestrales de musique tout en les modernisant.

Voici pour conclure quinze chansons en écoute par des artistes et groupes originaires de Caroline du Sud.

– Stormy Monday en 2011 par Cool John Ferguson.

– Give be back my wig en 2022 par Albert Smith.

– Every day in the week blues en 1929 par Blind Simmie Dooley et Pink Anderson.

– Glory halleloo en 1966 par Blind Gary Davis.

– Soul power en 1974 par James Brown.

– Green Sally en 2017 par Ranky Tanky.

– I’m a king bee en 2012 par Captain Luke.

– Lord, I want you to help me en 1976 par The Dixie Hummingbirds.

– Goin’ where the Monon crosses the Yellow Dog en 1961 par Scrapper Blackwell.

– I love you Alberta en 1959 par Drink Small.

– All in my mind en 2013 par Maxine Brown.

– Baby, I’m going away en 1961 par Pink Anderson.

– Jigroo en 1999 par Cootie Stark (avec Taj Mahal à la contrebasse !).

– Émission Night Train en 1965 avec Ironing Board Sam.

– Cackalacky twang en 2013 par Mac Arnold.